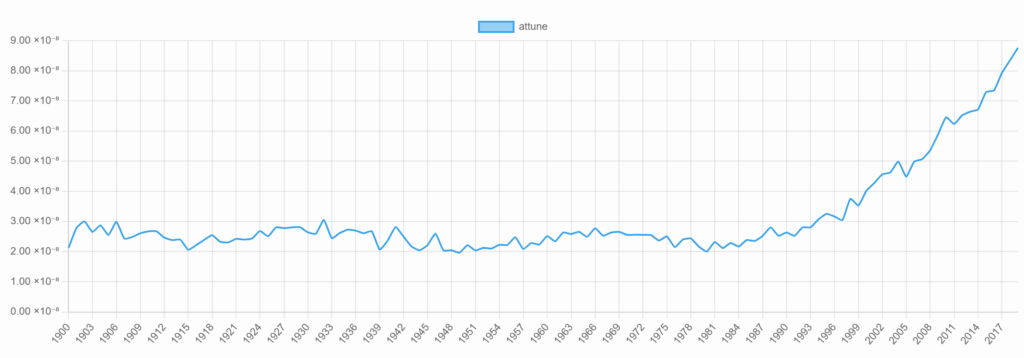

近年、英語圏で「attune」という単語の使用頻度がじわじわと増えています。意味は「合わせる」「調和させる」。しかし、同じ「合わせる」を意味する align や adapt と比べると、使われる場面や広がり方には独特の特徴があります。

本記事では、1900年から2019年までの年代別データと、心理学・ビジネス・教育などの事例をもとに、「attune」とその仲間たちの歩みを比較してみます。

辞書の定義とニュアンスから見える「attune」の本質

辞書的には “to bring into harmony” や “to make receptive or aware” と説明されます。単なる物理的な調整ではなく、相手や状況の雰囲気・感情に「寄り添う」イメージが強い単語です。

たとえば、

- attune to someone’s feelings(相手の感情に同調する)

- attune oneself to the environment(環境に自分を馴染ませる)

使用分野は心理学や教育学、ビジネスリーダーシップ論、マインドフルネス実践書など多岐にわたります。

似ているようで違う「合わせる」系の単語たち

今回比較するのは、意味や文脈が近く、かつ使用分野が異なる次の6語です。

- 感情寄り:empathize(共感する)、resonate(心に響く)、harmonize(調和する)

- 構造寄り:align(整列させる)、adapt(適応する)、calibrate(調整する)

選定のポイントは、

- 「合わせる」という共通テーマ

- 頻度推移の差が面白い

- 社会的背景が異なるため変化の理由も比較しやすい

データが語る、それぞれの単語の歩み方

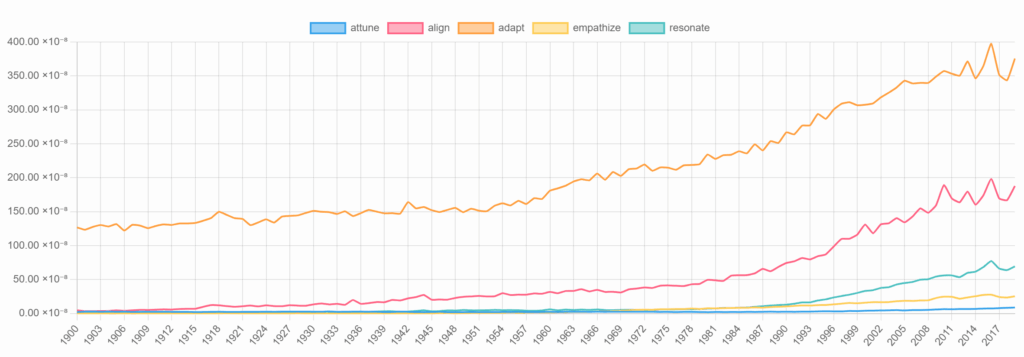

1900年以降の頻度推移を比べると、各単語の成長パターンは大きく異なります。

- attune:長く低水準が続いた後、2000年代から上昇。

- align:1970年代以降、組織改革やIT分野での使用増。

- adapt:第二次世界大戦期に科学・技術文献で急増。

- empathize:心理学ブーム期の1970年代以降に伸び始める。

- resonate:1990年代以降、マーケティングやスピーチで急伸。

- harmonize:音楽から比喩的用法まで幅広く、安定的に使用。

「感情的同調」と「構造的調整」の間にある微妙な差

「attune」や「empathize」は、人や環境の感情面への寄り添いを示す語です。対して「align」や「calibrate」は、物理的・構造的な整合や調整を意味することが多いです。

例:

- 感情寄り:The teacher was attuned to her students’ needs.

- 構造寄り:The engineers aligned the components precisely.

同じ「合わせる」でも、聞き手に与える印象や使う場面は大きく異なります。

社会と文化がつくる「言葉の流行」

自己啓発やリーダーシップ論の普及:attuneやalignの使用を押し上げた。

心理的安全性・共感の重視:empathizeやresonateが2000年代以降伸びる要因。

デジタル出版・アーカイブ化:ニッチ語彙も可視化され、検索・引用が容易に。

分野ごとの用語採用スピードの違い:技術用語は急伸、文学・心理系はじわ伸び。

英語学習やビジネス現場での使い分け方

英語学習者は、「感情寄り」と「構造寄り」のどちらの表現が自分の文脈に合うかを意識すると、語彙選択がより精密になります。

ビジネスでは、顧客対応やチームマネジメントには「attune」「empathize」が効果的。一方で戦略や計画の話には「align」「calibrate」が好まれます。

単語の広がり方は、社会の鏡かもしれない

同じ「合わせる」を意味する単語でも、使われ方や成長の背景は大きく異なります。

「attune」は、心理的・感情的なつながりを重視する時代背景とともに、静かに存在感を増してきました。

あなたはどちらのタイプの「合わせる」を日常で多く使っていますか?

今回の記事で紹介した単語も含め、当サイトでは独自の英単語絞り込み検索機能をご利用いただけます。

意味、使用頻度、フォーマル度、感情度などの条件でフィルターをかけて、あなたにぴったりの英単語を探せます。